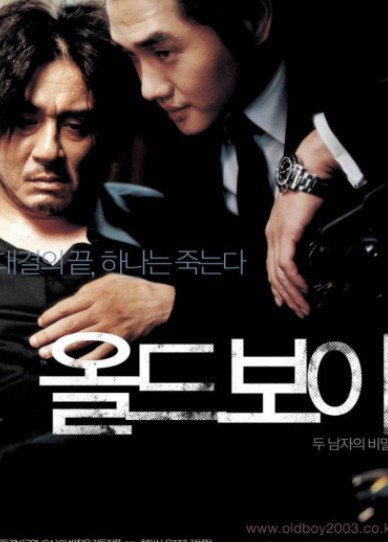

《올드보이》는 단순한 복수극이 아닌, 인간 내면의 고통과 기억, 죄책감, 존재의 의미를 집요하게 파고드는 심리 미스터리다. 박찬욱 감독은 스타일과 서사를 넘나들며 고통을 미학으로 전환시키고, 침묵조차 비명을 지르게 만드는 감정의 미로를 정교하게 설계한다.

1. 15년의 감금, 파편화된 기억과 정체성의 재구성

오대수는 평범한 회사원이다. 그는 갑작스럽게 납치되어 아무 이유도 모른 채 15년간 감금된다. 그 긴 세월 동안 그는 작은 텔레비전 화면을 통해 세상을 접하며 살아간다. 아무도 자신의 존재를 모른다는 절망, 이유조차 알 수 없는 감금의 의미는 그의 존재를 서서히 부식시킨다. 《올드보이》는 이 감금이라는 행위를 단순한 복수의 장치가 아닌, 인간 존재의 핵심을 해체하고 재조립하는 공간으로 활용한다.

그가 밖으로 나온 순간, 세상은 이전과는 완전히 달라져 있다. 하지만 더 큰 문제는 세상이 아니라 그 자신의 정체성이다. 오대수는 복수를 위해 움직이지만, 그 행위 자체가 누군가의 계획 속에 있다는 사실은 그의 존재 자체를 다시 뒤흔든다. 그가 믿고 있는 과거의 기억, 그 안에서 자신이 했던 말과 행동이 결국 누군가의 인생을 파괴했으며, 그 결과가 지금 자신에게 되돌아오고 있다는 사실은 단순한 복수의 감정을 초월한 충격을 안겨준다.

기억은 인간 정체성의 근간이다. 그러나 《올드보이》는 그 기억이 조작될 수 있고, 망각 속에서 윤리적 책임이 흐려질 수 있다는 불편한 진실을 말한다. 대수는 과거를 떠올리는 동시에, 그 과거에 책임을 져야 할 주체로 다시 태어난다. 이 영화가 무서운 건, 복수가 아니라 그 복수를 통해 마주하게 되는 ‘자기 자신’의 낯선 얼굴이다.

2. 폭력의 시적 구성, 미장센으로 말하는 고통

《올드보이》는 ‘폭력’이라는 키워드를 통해 인간의 감정을 시각화한다. 가장 유명한 장면은 단연 복도에서의 ‘망치 액션 시퀀스’다. 2분 20초에 달하는 롱테이크 촬영, 수직이 아닌 수평의 이동, 고통스러운 숨소리와 무기력한 몸짓. 박찬욱은 이 장면을 통해 전통적인 액션의 미학을 해체하고, 감정이 낳은 폭력을 ‘문학적인 동작’으로 만들어낸다. 이는 오대수가 겪은 고통의 응축이며, 그가 감정적으로 어떤 상태에 있는지를 가장 직접적으로 보여주는 수단이다.

영화의 전체적인 미장센 역시 복수의 감정선과 정교하게 맞물려 있다. 감금된 방은 짙은 녹색 벽지와 좁은 공간으로 답답함을 극대화하고, 이빨을 빼는 장면에서는 밝은 조명 아래 더욱 냉혹한 현실이 드러난다. 붉은 벽, 철제 엘리베이터, 심지어 TV에서 나오는 뉴스조차도 오대수의 감정 흐름과 맞물려 리듬감을 형성한다.

이 영화의 폭력은 자극적이지만 도구적이지 않다. 오히려 박찬욱은 이를 통해 복수의 감정이 얼마나 파괴적이며, 그 파괴가 궁극적으로 누구에게 향하는지를 역설적으로 보여준다. 결국 폭력은 상대방보다 자신을 더 깊이 베어낸다. 그 미학은 불편함을 유발하지만, 동시에 인간 감정의 가장 밑바닥을 정직하게 드러낸다.

3. 복수의 끝은 어디인가 – 사랑, 침묵, 그리고 공허

결말부에서 오대수는 자신이 복수의 주체가 아니었다는 사실을 깨닫는다. 그가 세운 모든 논리와 감정은 사실 우진이라는 인물의 완벽한 설계도 안에서 움직였을 뿐이다. 그의 분노, 움직임, 그리고 사랑까지도. 오대수가 사랑하게 된 미도가 바로 자신의 딸이라는 사실이 드러나는 순간, 관객은 마치 영화 전체가 하나의 ‘부조리한 퍼포먼스’였다는 충격에 휩싸인다.

여기서 중요한 건 단지 반전이 아니다. 박찬욱은 이 반전을 통해 인간이 복수라는 감정을 추구할 때, 자신조차 파괴당할 수 있다는 명제를 시청각적으로 증명한다. 복수는 상대에게 가해지는 것이 아니라, 자신에게 되돌아오는 절망의 칼날이다. 그리고 그 감정은 사랑이라는 이름으로 위장될 때, 더욱 잔혹해진다.

결국 오대수는 미도를 지키기 위해 또다시 기억을 지운다. 그러나 이 ‘망각’은 해방이 아니다. 그는 이제 자신이 누구인지조차 확신할 수 없는 상태에서, 마치 다시 감금된 사람처럼 세상에서 격리된다. 미도는 진실을 모른 채 그를 안아주지만, 관객은 그 장면이 결코 아름답지 않다는 걸 알고 있다.

박찬욱은 여기서도 침묵을 택한다. 대사는 줄어들고, 음악은 조용히 흐르며, 눈빛만이 말한다. 영화는 끝났지만, 감정은 끝나지 않는다. 이는 단지 복수극이 아닌, 인간의 존재론적 고통에 관한 철학적 명상이다.

《올드보이》는 복수와 기억, 죄책감과 존재에 대한 고통스러운 자문이다. 박찬욱은 폭력과 미장센, 서사와 반전을 통해 인간이 만들어내는 가장 잔혹하고도 아름다운 미로를 그린다. 복수는 끝이 아니라, 스스로를 마주하게 되는 시작이다.

#올드보이 #박찬욱감독 #복수영화 #기억의미로 #망치액션 #한국영화명작 #심리스릴러 #충격적결말 #영화리뷰 #시네필추천