스탠리 큐브릭과 크리스토퍼 놀란은 각각 다른 시대에 활동했지만, 모두 영화라는 매체를 철학적 탐구의 장으로 사용한 감독들입니다. 두 사람은 시간, 존재, 인지라는 주제를 다루면서도 정반대의 영화적 전략을 취합니다. 이 글에서는 큐브릭의 여백과 직관적 미학, 놀란의 구조적 장치와 논리 중심 서사, 그리고 그들의 철학적 SF가 어떻게 관객을 사유로 이끄는지를 비교 분석합니다.

시간을 대하는 방식: 정적 명상과 동적 퍼즐

스탠리 큐브릭과 크리스토퍼 놀란이 공통적으로 탐구하는 주제 중 하나는 ‘시간’입니다. 하지만 이 시간은 결코 동일한 방식으로 전개되지 않습니다. 큐브릭의 시간은 느리고 정적이며, 감각적으로 확장되는 존재의 흐름에 가깝습니다. 반면 놀란은 시간을 가속, 분절, 반전시켜 서사를 지배하는 도구로 사용합니다.

『2001: 스페이스 오디세이』에서 큐브릭은 시간이라는 개념을 명확한 선형적 사건으로 표현하지 않습니다. 오히려 인류 진화의 시공간적 비약, 인간-기계 간의 갈등, 그리고 우주의 미지성을 통해 시간 자체를 직관의 영역으로 끌어들입니다. 긴 침묵, 느린 이동, 장대한 클래식 음악은 관객에게 시간을 ‘느끼게’ 합니다.

반면 『인셉션』이나 『인터스텔라』에서 놀란은 시간의 규칙을 논리적으로 뒤틀고, 퍼즐처럼 얽힌 구조 속에서 감정과 인식을 해체합니다. 『테넷』에서는 시간 역행이라는 개념을 물리적 액션으로 구현하여, 관객이 시간에 대해 생각하는 방식을 전환시킵니다. 놀란의 영화에서 시간은 규칙을 깨는 퍼즐이며, 관객은 그 규칙을 이해하며 감정에 접근하게 됩니다.

이처럼 큐브릭의 시간은 ‘존재의 시간’이고, 놀란의 시간은 ‘사고의 시간’입니다. 전자는 감정과 직관의 리듬을 따르고, 후자는 구조와 논리의 연결 고리를 설계합니다. 두 시간은 모두 철학적이지만, 정반대의 시청각적 경험을 만들어냅니다.

존재에 대한 질문: 침묵 속 사유 vs 서사 속 실험

큐브릭과 놀란은 모두 인간 존재에 대한 근원적인 질문을 제기합니다. 그러나 그 접근 방식은 다릅니다. 큐브릭은 극도로 미니멀한 연출과 상징적 이미지로 관객을 침묵 속 사유로 이끕니다. 반면 놀란은 이야기의 흐름 안에서 존재를 실험하고, 논리와 대화를 통해 질문을 확장합니다.

『2001: 스페이스 오디세이』에서 데이브와 HAL9000의 대립은 인간의 의식이 기계에 의해 위협받을 수 있다는 존재론적 우화를 품고 있습니다. 그러나 큐브릭은 그 긴장조차도 감정적으로 격렬하지 않게, 차갑고 관조적인 리듬으로 연출합니다. 영화 후반부 ‘스타게이트 시퀀스’는 서사적 설명 없이, 이미지와 음악만으로 존재의 초월을 암시합니다.

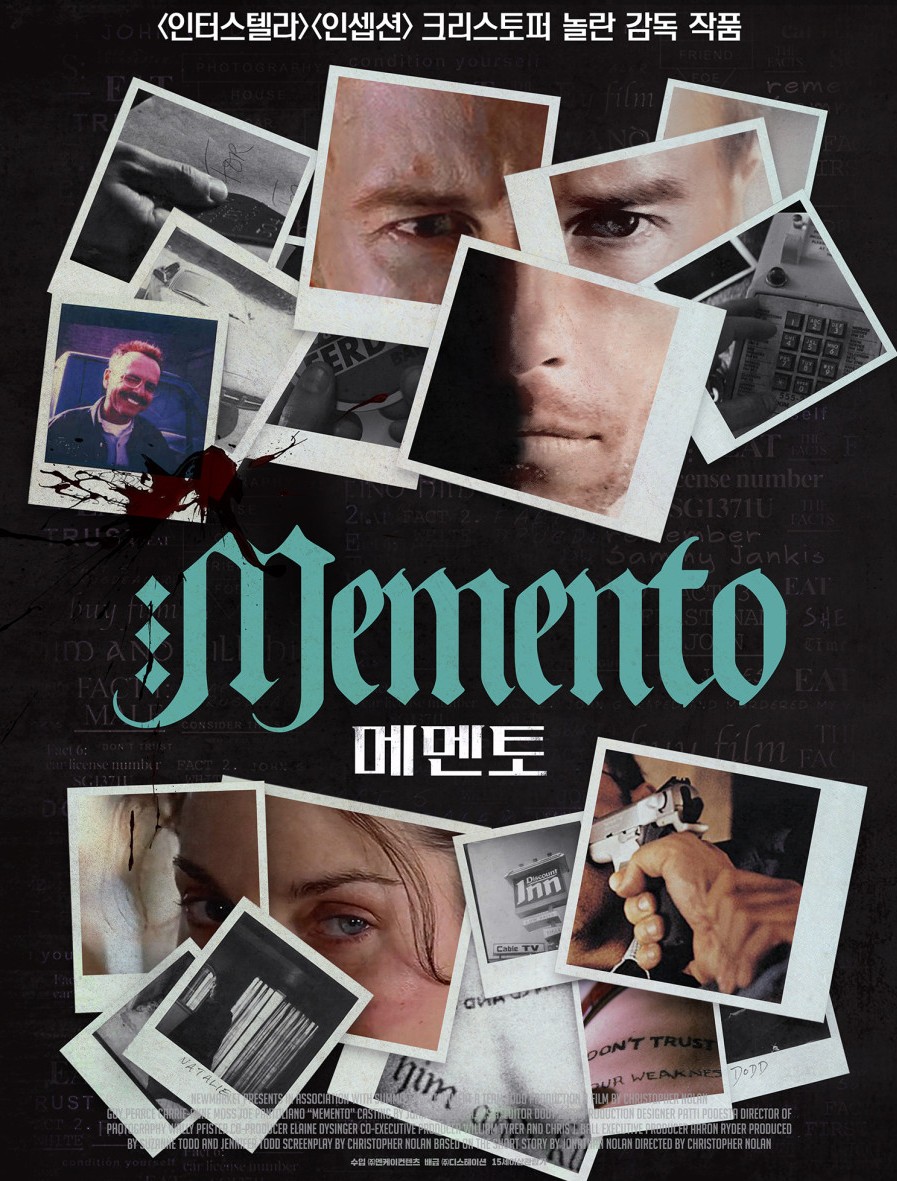

놀란은 보다 적극적으로 존재를 설명하려 합니다. 『인터스텔라』의 쿠퍼는 물리학과 가족애를 동시에 끌어안고, 인간의 존재가 사랑과 과학 사이에서 어떻게 균형을 이룰 수 있는지를 끊임없이 말하고 선택합니다. 『메멘토』의 레너드는 기억을 잃어가면서도 자신의 정체성을 구성해 나가며, 존재란 무엇을 기억하고 선택하는가에 따라 결정된다는 논리를 설계합니다.

큐브릭은 관객에게 질문만을 남기고, 해석은 유보합니다. 반면 놀란은 질문과 동시에 논리적 힌트를 제공하며, 관객이 해답에 다가가게 유도합니다. 큐브릭의 존재론은 열린 상징이며, 놀란의 존재론은 설계된 사고 실험입니다. 두 감독 모두 깊이 있는 질문을 던지지만, 사유의 방식은 완전히 다릅니다.

영화란 무엇인가에 대한 태도: 시적 미학 vs 구조적 실험

큐브릭과 놀란은 ‘영화란 무엇인가’에 대해 서로 다른 해답을 제시합니다. 큐브릭에게 영화는 시각적 명상과 철학적 직관을 촉발시키는 매체입니다. 그의 영화는 플롯보다는 리듬과 정서, 그리고 형식의 질서 안에서 움직입니다. 반면 놀란에게 영화는 이야기의 가능성과 시간적 구조 실험의 장이며, 지성적 긴장을 조율하는 퍼즐 같은 예술입니다.

큐브릭의 미장센은 늘 완벽하게 정제되어 있으며, 한 장면 안에서도 명확한 색, 구도, 움직임이 철학적 메시지를 함축합니다. 『샤이닝』의 복도, 『2001』의 우주선 내부는 단지 공간이 아닌, 심리적 기호로 기능하는 시각적 은유입니다. 그는 감정을 직접 드러내지 않고, 감정이 머무는 자리를 형상으로 전달합니다.

반면 놀란은 이미지보다 내러티브 구성과 시간 배열 자체에 집중합니다. 『덩케르크』는 세 가지 시간대를 병렬로 배치하고, 그 충돌과 교차를 통해 감정을 생성합니다. 『인셉션』에서는 꿈이라는 구조를 중첩시켜 서사와 공간, 감정의 층위를 물리적으로 표현합니다. 영화는 시청각적 공간일 뿐 아니라, 지각의 실험실이 됩니다.

큐브릭은 영화의 깊이를 상징과 여백 속에 남깁니다. 놀란은 영화의 깊이를 논리와 역설의 구조 속에 설계합니다. 두 사람 모두 영화라는 언어에 대한 깊은 이해를 바탕으로 움직이지만, 큐브릭은 시의 언어로, 놀란은 논리의 언어로 이야기합니다. 이 차이는 고전성과 현대성의 미학적 대립이기도 하며, 관객이 경험하게 되는 영화적 몰입의 본질을 전혀 다른 방향으로 이끕니다.

두 철학, 하나의 질문: 영화는 생각하는가, 느끼게 하는가

스탠리 큐브릭과 크리스토퍼 놀란은 서로 다른 시대에 살았지만, 동일한 철학적 질문을 던집니다. 시간은 무엇인가, 존재는 어떻게 구성되는가, 영화는 어떤 언어로 이 질문을 전달할 수 있는가. 큐브릭은 느끼게 하고, 놀란은 생각하게 합니다.

우리는 그들의 영화 속에서 ‘영화가 사고의 장이 될 수 있다’는 가능성과 ‘감정과 이미지가 곧 철학일 수 있다’는 확신을 동시에 얻게 됩니다. 두 감독 모두, 영화를 단순한 이야기 이상으로 끌어올린 창작자입니다.

#스탠리큐브릭 #크리스토퍼놀란 #철학적SF #시간의미학 #존재론적영화

#2001스페이스오디세이 #인터스텔라 #영화비교 #감정과논리 #SF영화분석